L’autoconsommation collective pour les collectivités

Mettre en place un projet d’autoconsommation collective pour les collectivités contribue à trois principaux objectifs :

- maîtriser son budget de fonctionnement en sécurisant une partie de sa facture d’électricité,

- atteindre les objectifs nationaux et locaux en matière de transition énergétique,

- sensibiliser ses administrés à une meilleure maîtrise énergétique.

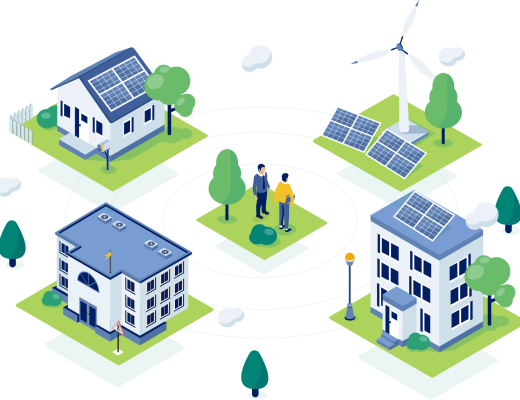

L’autoconsommation collective permet de mettre en place des circuits courts d’électricité entre producteurs d’électricité d’origine renouvelable et consommateurs proches géographiquement. Tous les participants sont alors regroupés au sein d’une Personne Morale Organisatrice (PMO).

Une transition énergétique portée par les territoires

Tout d’abord, l’autoconsommation collective peut devenir un levier puissant pour les collectivités. Elle permet de contribuer à la transition énergétique des territoires qui est encouragée par la réglementation instaurée par l’État. Les collectivités apparaissent alors comme des acteurs clés dans la transition énergétique. L’autoconsommation collective peut les aider à devenir les relais locaux privilégiés de cette législation étatique.

Par exemple, la Loi de Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 a renforcé le rôle des collectivités territoriales. Cette loi vise principalement à lutter contre le dérèglement climatique, mais aussi en faveur de la préservation de l’environnement et de l’indépendance énergétique. Les collectivités ont donc pour mission de mettre en place cette loi à l’échelle locale. En outre, ce rôle des collectivités s’est également vu renforcé par le dispositif Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET). Ce dispositif est un outil de planification permettant aux collectivités de traiter l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire.

Dans ce cadre, l’autoconsommation collective peut permettre aux collectivités de répondre aux objectifs politiques des PCAET. D’autant plus que ce dispositif est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. Les autres EPCI choisissent ou non d’établir ce dispositif. Il amène donc les collectivités à définir diverses stratégies. Les plus courantes sont celles qui consistent à s’adapter au changement climatique, à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ou encore à développer les énergies renouvelables. L’autoconsommation collective peut contribuer à réaliser l’ensemble de ces stratégies grâce aux circuits courts d’énergie verte qu’elle diffuse entre divers acteurs au sein des collectivités.

L'autoconsommation collective pour concrétiser les objectifs de transition énergétique

De plus, l’autoconsommation collective peut jouer un rôle important dans la mise en œuvre de certaines démarches des collectivités. C’est notamment le cas pour la création de certains réseaux et labels territoriaux tels que :

- Les territoires à énergie positive (TEPOS),

- Les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV),

- La labellisation de leur politique climat-air-énergie (Cit’ergie).

Ces démarches leur permettent d’obtenir les outils et les moyens nécessaires pour atteindre leurs objectifs de réduction des besoins en énergie. Ceux-ci impliquent notamment la sobriété et l’efficacité énergétiques, ainsi que le développement des énergies renouvelables locales.

Dans ce cadre, l’autoconsommation collective est un levier important pour aider les collectivités à concrétiser leurs objectifs de transition énergétique. Ce modèle permet tout d’abord d’autoconsommer la production locale depuis les points de consommation de la collectivité. Dans un second temps, il donne la possibilité aux citoyens de se réapproprier une énergie renouvelable, produite localement et simultanément à sa consommation.

L’autoconsommation collective, une solution face à la crise énergétique

L’autoconsommation collective est une réponse face à l’envolée des prix de l’électricité. Cette situation touche particulièrement les collectivités qui ne bénéficient pas du bouclier tarifaire et beaucoup ont déjà vu leurs factures d’électricité augmenter drastiquement.

Développer et valoriser des productions d’électricité en autoconsommation collective est un moyen efficace de maîtriser les factures énergétiques des collectivités et des territoires. Couvrir une partie de la consommation avec de l’électricité locale à un prix maîtrisé augmente ainsi la résilience des acteurs locaux face aux incertitudes du marché de l’énergie.

Comment fonctionne l’autoconsommation collective pour les collectivités ?

Il existe deux types d’opérations possibles concernant l’autoconsommation collective pour les collectivités : l’opération patrimoniale et l’opération ouverte.

L’opération est dite « patrimoniale » lorsqu’elle se fait uniquement avec les bâtiments et équipements de la collectivité. Il peut s’agir d’une mairie, d’une école, d’un gymnase, d’une salle des fêtes, ou encore de feux tricolores, d’éclairages publics.

Dans ce cas, la collectivité est l’unique participant. L’autoconsommation collective n’apporte donc aucune complexité organisationnelle supplémentaire et la collectivité peut ainsi être elle-même la Personne Morale Organisatrice (PMO).

Les collectivités peuvent aussi faire participer leurs administrés à leur démarche d’autoconsommation collective et mener des opérations dites « ouvertes ». L’opération est ouverte lorsque l’électricité est produite par un bâtiment de la collectivité et consommée par d’autres acteurs. Par exemple, un bâtiment communal peut produire de l’électricité pour la partager dans un premier temps avec d’autres bâtiments communaux. Dans un second temps, le partage peut se faire avec des commerces, des entreprises, ou encore des citoyens.

Dans ce cas, il faut être vigilant sur le montage juridique et contractuel. Notamment en ce qui concerne l’identification ou la création de la Personne Morale Organisatrice (PMO) et les liens entre les participants.

L’autoconsommation collective offre des bénéfices à tous ses participants

Les bénéfices pour la collectivité

- Maîtriser les dépenses en énergie. Les coûts de fonctionnement des bâtiments et des équipements municipaux pèsent dans le budget de la collectivité, surtout dans le contexte actuel. Produire et autoconsommer une partie de ses besoins permet de faire des économies sur le long terme avec une meilleure résilience face aux aléas du marché de l’énergie.

- Avoir de nouvelles ressources financières. En valorisant son patrimoine foncier avec l’installation de centrales de production d’électricité, celles-ci génèrent des revenus supplémentaires pour la collectivité.

- Optimiser les sites de production. Les collectivités disposent généralement d’un important patrimoine bâti. Il existe souvent un décalage entre le potentiel de production d’un bâtiment et sa capacité à autoconsommer (grande toiture mais faible consommation). Le partage de la production entre différents sites permet ainsi de valoriser au mieux les ressources qui existent au niveau local.

- Avoir une maîtrise énergétique plus englobante. Bien que certains sites ne soient pas favorables à l’installation de systèmes de production pour diverses raisons, ils pourront tout de même profiter d’électricité verte et locale. Ces raisons peuvent être liées à une mauvaise orientation du bâtiment, une toiture non adaptée, ou encore à un bâtiment classé.

Les bénéfices pour les acteurs locaux

- Participer à la transition énergétique. Les acteurs ont l’opportunité d’autoconsommer de l’électricité verte et locale sans être directement producteur.

- Maîtrise de la facture. L’électricité produite localement offre la possibilité de limiter la facture énergétique des participants à l’opération.

- Mieux consommer. En connaissant la provenance de son électricité, chacun peut adapter son comportement. Il s’agit d’une occasion idéale pour prendre conscience de sa consommation et adopter les bons gestes au quotidien pour la réduire.

- Renforcer les liens sociaux. En étant engagés dans une démarche collective autour de la transition énergétique, les acteurs peuvent développer un esprit de communauté, créant et en renforçant ainsi les liens sociaux.

Pour aller plus loin, découvrez le guide de l’autoconsommation collective pour les collectivités.

Plusieurs communes se sont déjà lancées, et Enogrid vous accompagne !

L’autoconsommation collective au sein des collectivités se développe de plus en plus en France. Plusieurs communes ont déjà concrétisé leur projet. N’hésitez pas à prendre connaissance des exemples de Malaunay ou de Dun-sur-Meuse. Sur les 300 opérations d’autoconsommation collective en cours d’exploitation en 2023, plus du quart sont portées par des collectivités territoriales !

Mettre en place un projet d’autoconsommation collective nécessite une bonne organisation. Elle est notamment nécessaire pour donner un cadre à l’opération en déterminant qui seront les producteurs, les consommateurs, ou encore la PMO. L’organisation est également importante pour assurer la rentabilité du modèle et pour finaliser les différents contrats avec Enedis, ou avec les acheteurs de surplus.

C’est pourquoi Enogrid vous accompagne à chaque étape de votre projet :

- Nous validons votre modèle de valorisation de l’électricité avec EnoLab,

- Nous vous accompagnons pour mettre en œuvre vos projets en toute sérénité,

- Nous assurons le suivi et la gestion de l’exploitation avec EnoPower.

Quel que soit le moyen de production de votre projet, Enogrid facilite le développement de l’autoconsommation collective sur votre territoire. Alors contactez-nous et lançons ensemble votre projet.